Auf das Buch „Nicht nur ein Mord“ von Mathias Petry wurde ich durch einen Beitrag des Autors selber in der Hinterkaifeck-Gruppe auf Facebook aufmerksam. Ich habe es mir in der Kindle-Version zugelegt.

Dort bekommt man ja (vermutlich je nach Einstellung, das weiß ich nicht genau) angezeigt, wie lange man in etwa an dem Buch zu lesen hat und ich war etwas irritiert, denn innerhalb von guten zwei Stunden sollte das Buch ausgelesen sein können. Nun gut, Länge alleine sollte ja nicht ausschlaggebend sein, meine Kurzgeschichten „Wie es wirklich war“ und „Des Xaverl wars“ hier zeichnen sich ja auch nicht durch übermäßige Länge aus.

Bereits im ersten Kapitel weist Mathias Petry darauf hin, dass er viele Informationen aus der Internet-Seite hinterkaifeck.net entnommen hat. Auch ich habe schon in Archiven geforscht, nicht nur, aber auch in Sachen Hinterkaifeck – Blut und Wasser hat da sicherlich niemand schwitzen müssen, wie vom Autor auf Seite 10 kolportiert. Unbestritten hat hinterkaifeck.net aber ein umfassendes Archiv. Um so mehr erstaunt es, dass der Autor, der von sich selber behauptet, er hätte als Journalist gelernt, wie Recherche geht, in seinem Buch aus Andreas Gruber einen hoch gewachsenen Mann mit annähernd 190 cm Körpergröße machen kann, hätte doch eine kurze Recherche ergeben, dass Andreas Gruber mit 165 cm eher geringer Körpergröße war. Diese unlogischen Vorgänge finden sich aber leider an mehreren Stellen dieses Buches. Ich frage mich beispielsweise, warum der Oberleutnant Mehnert, Handamputiert, seine Rechte Hand benötigt, um den linken Armstumpf in der Manteltasche zu verstauen. Das würde zusätzlich zur Amputation auch noch auf eine Parese des linken Armes deuten und ich halte es für ausgeschlossen, dass jemand mit solchen körperlichen Einschränkungen noch als dienstfähig eingestuft worden wäre. Dann wage ich hier mal eine Vermutung: Mathias Petry war nie bei der Bundeswehr. Anders sind mir der Lapsus bezüglich der Szene des ersten Zusammentreffens des Oberleutnants mit seinen zwei Vasallen und den Bewohnern von Hinterkaifeck nicht erklärbar. Oder wie soll ich mir vorstellen, dass die beiden Soldaten ihre Waffen zwar im Anschlag (aber noch nicht durchgeladen, das erklärt sich erst weiter unten), aber nicht auf die Menschen im Hof gerichtet hätten. Auf wen dann? Auf den Oberleutnant himself? Auf die Stallwand? Den Acker? Wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, wenn die Soldaten die Hinterkaifecker im Auge behalten hätten, statt mit ihren Waffen im Anschlag in der Gegend herumzuglotzen? Nach dem verbalen Schlagabtausch der beiden Parteien sollen sich dann der Oberleutnant mit seinen Soldaten Richtung Hexenholz zurückgezogen haben, und dabei haben die Soldaten ihre Waffen durchgeladen. Und mit den durchgeladenen Waffen sind sie dann ihrem Anführer nachgetapert. Ganz ehrlich, das hat was von Slapstick und Monty Python, aber leider so gar nichts von Recherche. Im Kapitel 4 schreibt Petry dann, dass die Soldaten der Reichswehr am Morgen erneut in das Gehöft einsickern möchten. Nur – bisher waren sie noch gar nicht irgendwo eingesickert, sondern haben sich eben mit den Hinterkaifeckern vor dem Stall unterhalten.

Weiter geht es im Text. Unter der Woche wird auf Hinterkaifeck, denen oft Geiz unterstellt wird, Kaffee getrunken. Und Gruber hat Flugzeuge versteckt. Aber gut, das sei der künstlicherischen Freiheit des Autors geschildert.

Leider hat der Autor auch wenig Ahnung vom bäuerlichen Leben. Beispielsweise unterstellt er auf Seite 22 dem Andreas Gruber, dass er für den kleinen Josef die Kindsmagd geben hätte müssen. Der Bauer selber, obwohl seine ältere Frau sicherlich auch im Haus beschäftigt war. Da antworte ich auch mal mit einem Nicht-Satz: Never ever!

Und dann der Dialog zwischen Andreas Gruber und Viktoria Gabriel, in dem die Tochter dem Vater eröffnet, dass sie aus ihrem „erbärmlichen Leben“ fliehen und mehr vom Leben als nur Arbeit haben möchte. Andreas Gruber entgegnet ihr darauf hin: „Du? Schau dich doch einmal an. Du bist eine Bäuerin und sonst gar nichts. Du bist als Bäuerin geboren, und du wirst als Bäuerin in deiner Grube enden.“ Ich schäme mich an dieser Stelle fremd für den Autor und möchte mich bei allen Landwirten entschuldigen. Mir ist es durchaus bewusst, dass das Leben als Landwirt ein Leben in Unabhängigkeit und Selbständigkeit bedeutet und auch damals bedeutete. Im Gegenteil, der Bauernstand war und ist zu Recht stolz auf seinen Stand. Wer sich übrigens einen Einblick über das Leben in der Stadt in dieser Zeit verschaffen möchte, dem kann ich das Buch oder den gleichnamigen Film „Die Rumplhanni“ empfehlen.

Es sind auch einfach inhaltliche Fehler enthalten, beispielsweise fällt auf Seite 38 der Satz „Die Mutter hat ihn (Anm.: den Hof) übergeben.“ Das stimmt natürlich nicht, es waren beide Eltern, denn seit dem Ehe- und Erbvertrag zwischen Andreas Gruber und Cäzilia Asam waren auch beide Eigentümer des Hofes.

Auch dass die Grubers in der Fastenzeit ihren Schinken schon selber gegessen haben sollen, kann ich mir nicht recht vorstellen, aber es zeigt, dass der Autor leider wenig Einfühlungsvermögen für die damaligen katholischen Gegeben- und Gepflogenheiten hat.

In dem Buch auf Seite 24 ist auch eine Szene zwischen Viktoria Gabriel und der Schwester der später getöteten Magd beschrieben, die die Vermutung aufkommen lassen könnten, dass sich die beiden Frauen intensiver zueinander hingezogen fühlen könnten als nur freundschaftlich verbunden. Frauen, die sich bei der Begrüßung umarmen, nachdem sie sich versichert haben, dass sie nicht beobachtet werden und die dann gemeinsam in einer Zeitung blättern, sich unterhalten und sich dabei noch vertraut an beiden Händen fassen können, waren damals mit Sicherheit nicht der Regelfall von sozialen Interaktionen zwischen zwei Frauen, die nach bisherigem Kenntnisstand keinerlei Berührungspunkte im Leben hatten, sondern sich erst durch die Arbeitsvermittlerin Rockesmüller kennengelernt haben. Warum sonst hätte sich die Schwester der Magd nicht gleich direkt an ihre Busenfreundin Viktoria wenden sollen, als sie eine Stellung für ihre Schwester suchte?

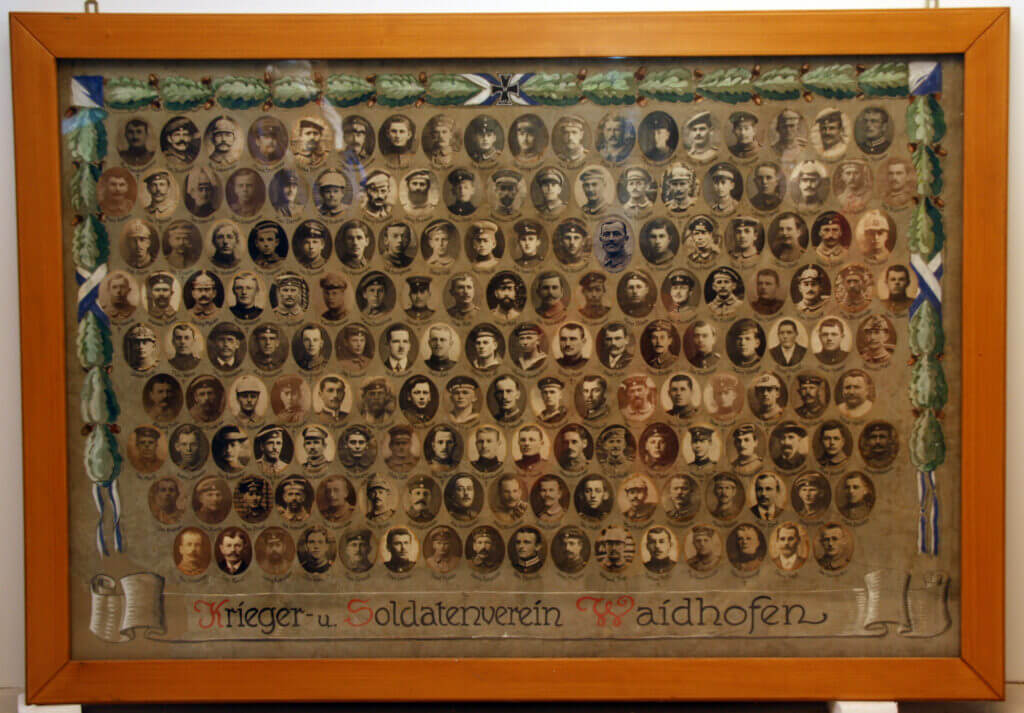

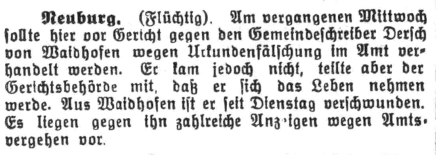

Historisch lässt der Autor hier drei Soldaten der Reichswehr den Auftrag erfüllen, den Gruber, der die Reichswehr erpresst haben soll, zum Schweigen zu bringen, aber ohne Aufsehen. Fememord kommt also aus welchen Gründen auch immer nicht in Betracht. Gleichzeitig wundert es etwas, dass hier die Reichswehr selber vorgegangen sein soll, denn um solche Imponderabilien zu vermeiden, war es eben nicht die Reichswehr selber, die sich entgegen den Bestimmungen der Versailler Verträge verhalten hat, sondern es wurden entsprechende illegale paramilitärische Formationen heimlich mit Geld unterstützt. Es wäre also mitnichten darum gegangen, einen weiteren Krieg zu verhindern, wie der Autor auf Seite 16 behauptet.

Literarisch ist das Werk gemischt. Einerseits finden sich wirklich schöne Formulierungen, andererseits erstaunte es mich, dass jemand mit journalistischer Ausbildung tatsächlich ein Buch mit solch Twitter-ähnlichem Duktus veröffentlicht. Bereits auf Seite neun erstaunt mich der Autor mit den Worten „Nichts muss. Alles kann.“, die mich sehr an Kontaktanzeigen mit eindeutig erotischem Inhalt erinnern. Auch eine Seite weiter finde ich das Ende des durchaus ansprechenden Absatzes über die verschiedenen Möglichkeiten der Blickwinkel mit dem Ergebnis, dass eins plus eins noch lange nicht zwingend zwei gäbe und dem dann folgenden Nicht-Satz „Aus Gründen.“ unpassend. Vielleicht erklärt diese Sichtweise des Autors auf für mich zwingende Schlussfolgerungen, wie 1 + 1 = 2, die vielen Logikbrüche in dem Buch.

Zwischenrein muss man auch den Schmalztopf unter das Buch stellen, so schnulzig wird es. Beispielsweise könnte die Beschreibung von Franziska Gabriel, die Mutter des gefallenen Karl Gabriel und somit die Schwiegermutter von Viktoria Gabriel, zu Beginn von Kapitel acht auch direkt von Rosamunde Pilcher stammen. Und auch da – nach wenigen Sätzen – wieder ein logischer Fehler: Bei der Hochzeit von Viktoria und Karl Gabriel war der Inzest noch gar nicht gerichtsmäßig bekannt, die Anzeige dazu wurde erst Ende 1914 oder Anfang 1915 erstattet.

Es gäbe noch viele Einzelheiten anzusprechen, die unlogisch, falsch oder schwer vorstellbar sind, aber das würde den Rahmen eines Blogartikels deutlich sprengen. Ich gebe zu, je länger ich las und um so mehr sachliche Fehler ich fand, desto uninteressanter fand ich das Buch insgesamt. Für mich muss ein Buch inhaltlich stringent sein, Beschreibungen von Szenen müssen so aufgebaut sein, dass ich einen innerlichen Film ablaufen lassen kann. Das ist bei dem Buch leider nicht gegeben, daher habe ich es mit zunehmender Seitenzahl auch zunehmend nur noch quer gelesen.

Endgültig ausgestiegen bin ich, als in Kapitel zehn Karl Gabriel vom Deserteur (auch wenn er seine Marke gewechselt hat, war er ein Deserteur, zwar nicht mehr Karl Gabriel, aber Deserteur) im Jahr 1915 zum Ochsenmarktbesucher in Schrobenhausen im Jahr 1926 zum russischen Kommissar 1943 gewandelt hat ohne Erklärung von Mathias Petry, wie das zugegangen sein soll.

Lustig auch die Schlussszene: Gruber versucht, ein Loch für die von ihm gemeuchelten Leichen im Stall auszuheben (das wurde auch schon in einem vorhergehenden Kapitel angesprochen). In einen – Zitat vom Autor – gefrorenen, steinharten Boden. So ein Boden in einem Stall ist nicht gefroren, Hinterkaifeck ist nicht in Sibirien, wo der Stall auf Permafrost errichtet worden wäre. Steinhart trifft es allerdings sehr gut. So ein Stallboden damals war verdichtet von den Klauen der darauf lebenden Tiere. Kühe wiegen gut und gerne mal eine halbe Tonne, haben relativ kleine Auflagefllächen auf den Paarhufen und verdichten somit über Jahrzehnte (so lange war da schon Stall) den Boden wirklich steinhart. Da beschickt man mit einer Schaufen nichts. Gar nichts. (Anscheinend mag ich den Duktus von Petry mehr als mir lieb ist).

Das beste am dem Buch ist im letzten Kapitel zu finden. In der Tat finde auch ich es keinesfalls ausgeschlossen, sondern im Gegenteil gut vorstellbar, dass Reingruber von oben zum „Nicht-Ermitteln“ gezwungen worden war. Ist es ja schon merkwürdig genug, dass dieser Fall keinen Eingang in die Memoiren von Reingruber gefunden hat.

Fazit: Ein gutes Buch zum Einstieg für Hinterkaifeck-Neulinge, allerdings nur unter Vorbehalt, denn der Eindruck, hier würden nur erwiesene Tatsachen beschrieben, ist leider völlig verkehrt. Für erfahrene Hinterkaifeckologien meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld.