Nicht nur ein Mord Auf das Buch „Nicht nur ein Mord“ von Mathias Petry wurde ich durch einen Beitrag des Autors selber in der Hinterkaifeck-Gruppe auf Facebook aufmerksam. Ich habe es mir in der Kindle-Version zugelegt. Dort bekommt man ja (vermutlich je nach Einstellung, das weiß ich nicht genau) angezeigt, wie lange man in etwa… Rezension des Buches „Nicht nur ein Mord“ von Mathias Petry weiterlesen

Schlagwort: Hinterkaifeck

Des Xaverl wars – Teil 4

Im Februar 1917 änderte sich für die Bauernfamilie einiges. Der Zar wurde gestürzt und eine provisorische Regierung übernahm die Macht. Alles geriet durcheinander, man wusste nicht, was kommen würde. Die Einstellung zu den Gefangenen seitens der Bewacher in den Gefangenenlagern kippte, teilweise betrachteten sie sie jetzt als Genossen (vgl. Wurzer, 2005, Seite 208). Auch die… Des Xaverl wars – Teil 4 weiterlesen

Des Xaverl wars – Teil 3

Nun hat ihn also der Krieg erwachsen gemacht, den Jüngling, der mit nicht mal 21 Jahren in russische Gefangenschaft geriet. Er kam auf einen kleinen Bauernhof, der „Panje“ hatte ihn vorher sorgfältig geprüft, seine Muskeln abgetastet und ihn als nützlich für seinen Bauernhof eingeschätzt. Xaver wurde auf dem Hof mitgenommen und weil er sich gut… Des Xaverl wars – Teil 3 weiterlesen

Des Xaverl wars – Teil 2

Xaver Gabriel hatte noch die Verurteilung von Andreas Gruber und Viktoria Gabriel erlebt, die im Mai 1915 ausgesprochen wurde. Als die beiden aber ihre Strafe antreten mussten, war er bereits in Frankreich an der Front. Von dort wurde er im April 1916 an die Ostfront in die Ukraine verlegt. Viktoria Gabriel hatte zu diesem Zeitpunkt… Des Xaverl wars – Teil 2 weiterlesen

Des Xaverl wars – Teil 1

Eine weitere Theorie zu den bisher veröffentlichten könnte folgende sein: Er sah er sie jeden Sonntag in der Kirche und manchmal auf dem Feld bei der Arbeit, aber erst seit er ungefähr zehn Jahre alt war, fiel ihm auf, wie schön sie war: Viktoria Gabriel, die Nachbarstochter. Sie war gute acht Jahre älter als er,… Des Xaverl wars – Teil 1 weiterlesen

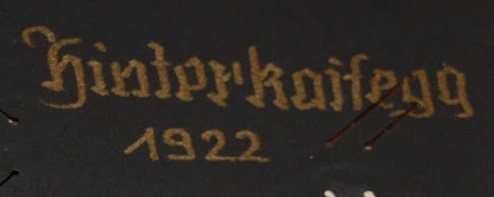

Sonderausstellung „Mythos Hinterkaifeck“

Beschreibung der Exponaten der Sonderausstellung „Mythos Hinterkaifeck“ im Bayerischen Polizeimuseum

Heute vor 100 Jahren

Deutschland erklärt Frankreich den Krieg. Heute vor 100 Jahren erklärte Deutschland Frankreich den Krieg, Grund waren erfundene Luftangriffe auf Nürnberg. Der 1. Weltkrieg forderte 17 Millionen Tote. Auch Hinterkaifeck blieb nicht verschont, diesem Krieg fielen sowohl Karl Gabriel, der Ehemann Viktoria Gabriels, als auch ihr Bruder Martin Asam zum Opfer. Zeugnis dieser tragischen Tode ist… Heute vor 100 Jahren weiterlesen

Heute vor 70 Jahren

Bombenangriff auf Augsburg. In der Nacht vom 25. Februar auf den 26. Februar 1944 wurden bei einem Bombenangriff der Royal Air Force auf Augsburg neben militärisch wichtigen Zielen wie den Messerschmitt-Werken oder dem Augsburger Hauptbahnhof wurde auch das Augsburger Gerichtsgebäude völlig zerstört und somit auch die in ihm lagernden Akten vom Fall Hinterkaifeck. Übrig geblieben… Heute vor 70 Jahren weiterlesen